最近、「gpt-oss」なるものが、自分の環境でもyoutubeでオススメに出てきていたので一体なんのことだろうと思って調べてみました。

ローカルで動かせるChatAIというものがあるんですね。

Intel ARCでも動かせるのかと思ったのですが、本家ollamaではARCには対応していないとのことでした。LMStudioも同様のようです。

追記

LMStudioでは「vulkan」でGPUアクセラレーションできるようです。まだ試してませんが・・・。

ただ、「https://github.com/ipex-llm/ipex-llm」でipexに対応したollamaも存在するようです。

gpt-ossではありませんが、動作確認した記事を書きました。

ChatGPTによると

「Intel が独自に作った「ollama 対応版」や補助ツールであって、本家製ではないが、本家の動作互換を目指している」ものなのだそうです。

このipex-llm-ollamaを使ってgpt-ossを動作させようと思ったのですが、まだダウンロードできないようですね。本家ollamaならダウンロードできるみたいなので、今回は本家の方で動作確認していきます。

ネット上では「gpt-oss:20b」の動作報告はたくさんあるのですが「120b」の方はあまりありません。

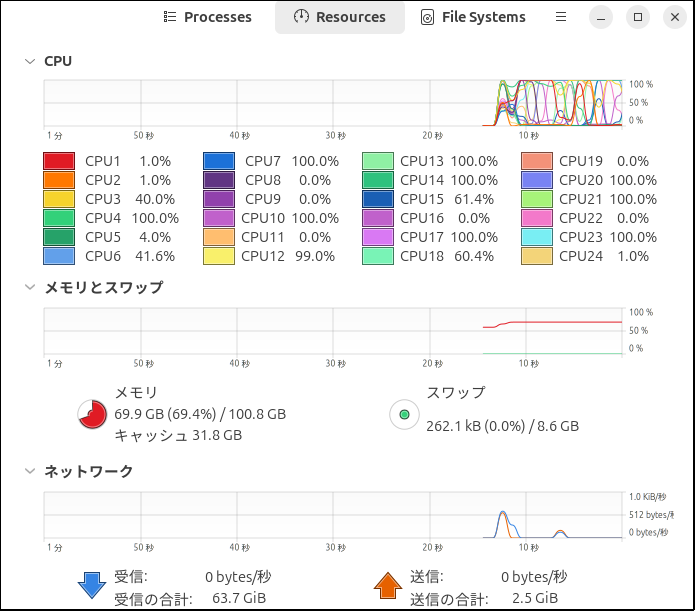

私はGeForceやRadeon全盛のこの時代でもIntel ARCを使うようなひねくれものなので、ここはあえて「120b」を動かしていきます(CPUで)。

ちなみにollamaではありませんが、GPU(ARC B570)で「gpt-oss:20b(120b)」を動作させる記事をこちらで書いています。

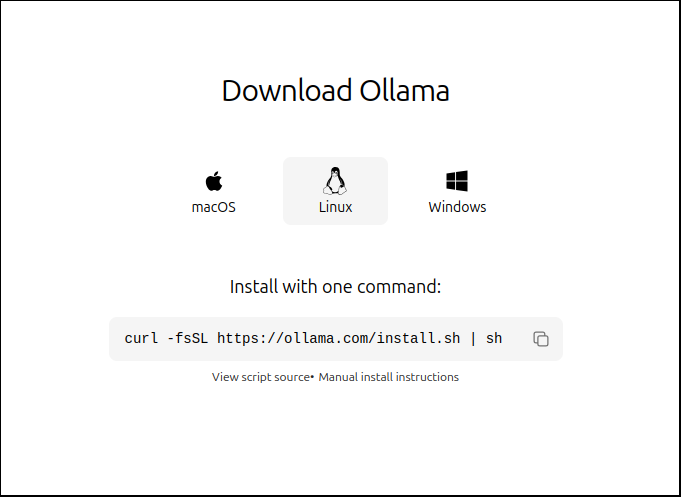

ollamaのインストール

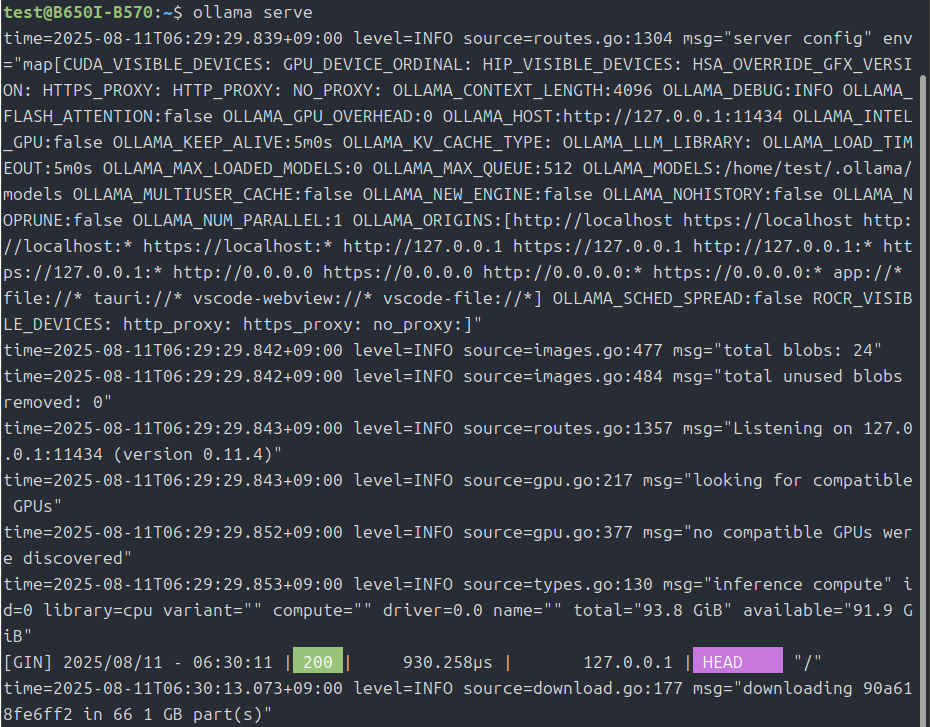

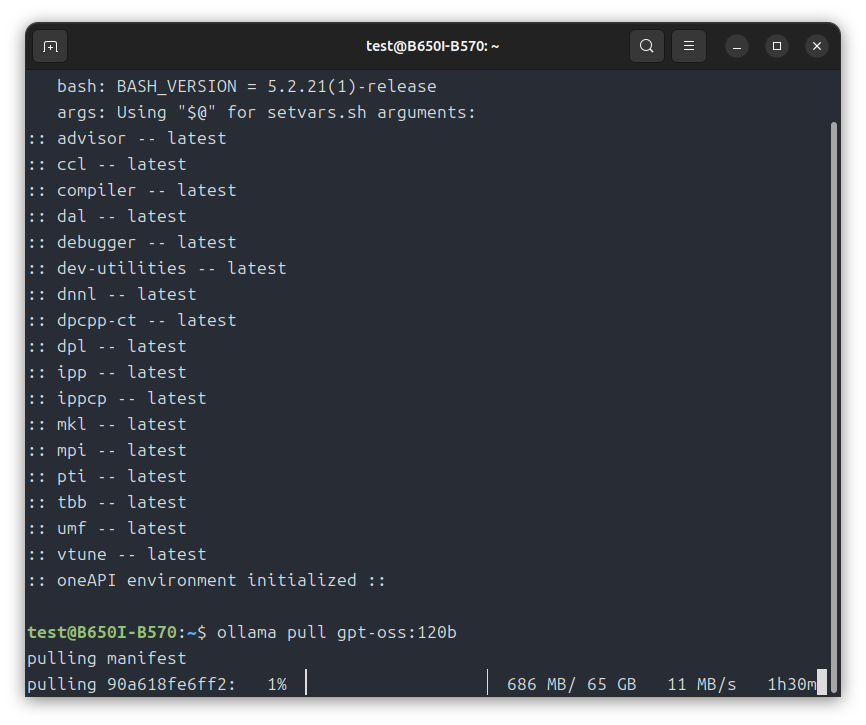

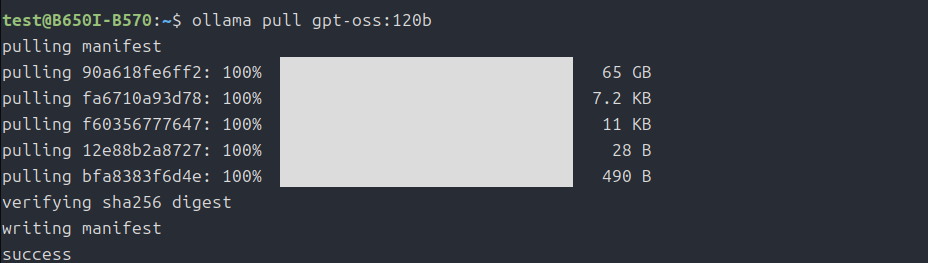

gpt-oss:120bのダウンロード

ターミナルを開いて

ollama serve

ollama pull gpt-oss:120bを実行してモデルのダウンロードをします。

gpt-oss:120bを実行

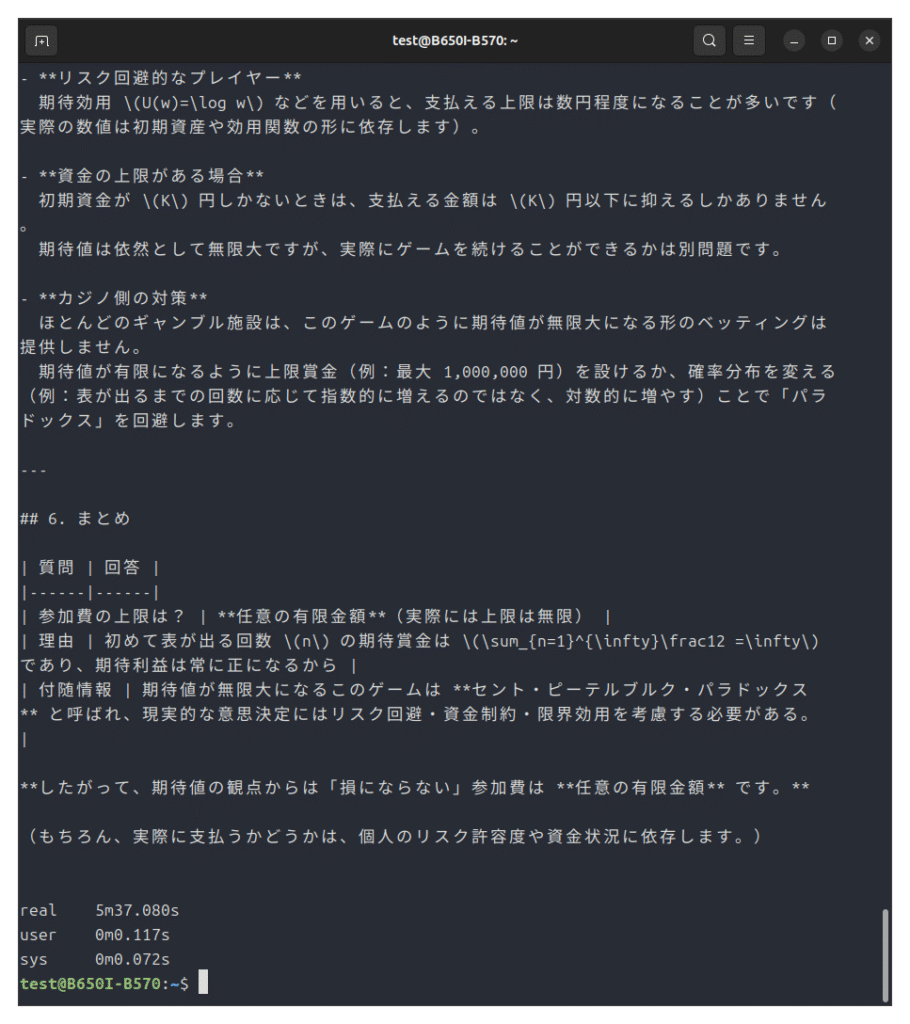

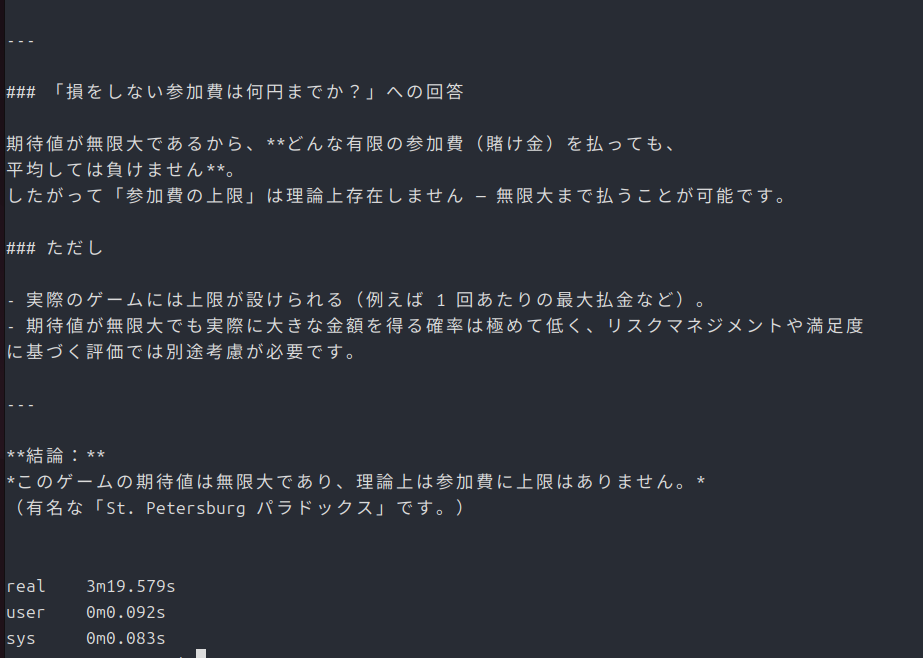

以下は、「サンクトペテルブルクのパラドックス」

偏りのないコインを表が出るまで投げ続け、表が出たときに、賞金をもらえるゲームがあるとする。もらえる賞金は、1回目に表が出たら1円、1回目は裏が出て2回目に表が出たら倍の2円、2回目まで裏が出ていて3回目に初めて表が出たらそのまた倍の4円、3回目まで裏が出ていて4回目に初めて表が出たらそのまた倍の8円、というふうに倍々で増える賞金がもらえるというゲームである。ここで、このゲームには参加費(=賭け金)が必要であるとしたら、参加費の金額が何円までなら払っても損ではないと言えるだろうか。

だそうです。自分はよく知らないのですが、これをgpt-ossに訪ねてみましょう。

time ollama run gpt-oss:120b "偏りのないコインを表が出るまで投げ続け、表が出 たときに、賞金をもらえるゲームがあるとする。もらえる賞金は、1回目に表が出たら1円、1回目は裏が出て2回目に表が出たら倍の2円、2回目まで裏が出ていて3回目に初めて表が出たらそのまた倍の4円、3回目まで裏が出ていて4回目に初めて表が出たらそのまた倍の8円、というふうに倍々で増える賞金がもらえるというゲームである。ここで、このゲームには参加費(=賭け金)が必要であるとしたら 、参加費の金額が何円までなら払っても損ではないと言えるだろうか。"こんな感じで訪ねてみました。

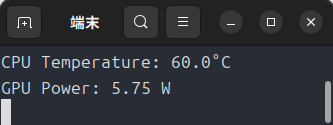

Ryzen9 7900無印はあまり温度が上がらないので扱いやすいです。

最後に

gpt-oss:120bを動作させてみましたが、案外普通に動作しました。

が、メインメモリは大量に積む必要があります。

以前この記事で紹介しましたが、このくらいは必要でしょう。

以下、回答の全文です。

概要

このゲームは 「表が出るまで」 公正なコインを投げ続け、

初めて表が出た回数 (n\;(n=1,2,3,\dots )) に応じて

[

\text{賞金}=2^{\,n-1}\ {\rm 円}

]

が支払われるというものです。

参加費(=賭け金)(C) を払ってゲームに参加したときの 期待利益 を求め、

「損にならない」すなわち期待利益が 0 以上となる最大の (C) を求めます。

1. 確率分布

表が初めて出る回数 (n) は幾何分布に従います。

[

P(N=n)=\underbrace{\left(\frac12\right)^{n-1}}{\text{最初の }n-1\text{ 回が裏}} \times\underbrace{\frac12}{\text{ }n\text{ 回目が表}}

=\left(\frac12\right)^{n}\qquad (n=1,2,\dots )

]

2. 期待賞金

[

\begin{aligned}

E[\text{賞金}]

&=\sum_{n=1}^{\infty} P(N=n)\;2^{\,n-1} \

&=\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac12\right)^{n}\;2^{\,n-1} \

&=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{\,n-1}}{2^{\,n}}

=\sum_{n=1}^{\infty} \frac12 .

\end{aligned}

]

各項はすべて (\displaystyle \frac12) なので、無限に足し合わせると

[

\boxed{E[\text{賞金}]=\infty } .

]

3. 期待利益

参加費を (C) 円とすると、期待利益は

[

E[\text{利益}] = E[\text{賞金}] – C = \infty – C = \infty .

]

したがって (C) が有限である限り、期待利益は必ず正(無限大)です。

すなわち、「損にならない」参加費の上限は(理論上)存在しません。

任意に大きな金額を支払っても、期待値の観点からは「損」にはなりません。

4. 何がパラドックスなのか?

この結果は 「セント・ピーテルブルク・パラドックス」 と呼ばれる古典的なパラドックス

です。

- 期待値は無限大 → どんな有限の賭け金でも「正当」

- しかし実際に大きな賞金(例:(2^{30}) 円=約10億円)が出る確率は

((1/2)^{31}\approx 4.7\times10^{-10}) と極めて小さく、

多くの人は「このゲームに高い金額を払うのは危険」と感じます。

このギャップは「期待値」だけでなく、リスク回避 や 資金制約、限界効用(

=金銭の価値は増えるほど小さくなる)を考慮しなければならないことを示しています。

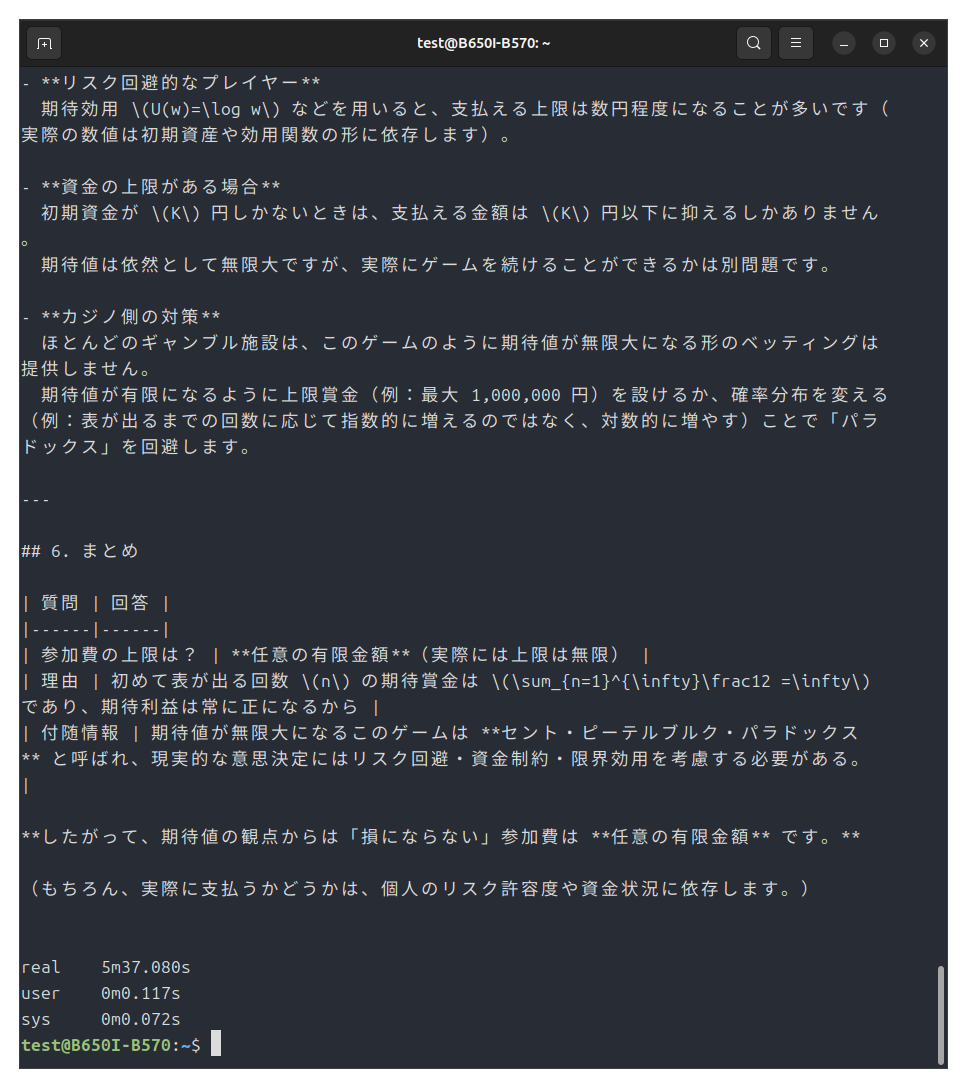

5. 実務的な視点(参考)

- リスク回避的なプレイヤー

期待効用 (U(w)=\log w) などを用いると、支払える上限は数円程度になることが多いです(

実際の数値は初期資産や効用関数の形に依存します)。 - 資金の上限がある場合

初期資金が (K) 円しかないときは、支払える金額は (K) 円以下に抑えるしかありません

。

期待値は依然として無限大ですが、実際にゲームを続けることができるかは別問題です。 - カジノ側の対策

ほとんどのギャンブル施設は、このゲームのように期待値が無限大になる形のベッティングは

提供しません。

期待値が有限になるように上限賞金(例:最大 1,000,000 円)を設けるか、確率分布を変える

(例:表が出るまでの回数に応じて指数的に増えるのではなく、対数的に増やす)ことで「パラ

ドックス」を回避します。

6. まとめ

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 参加費の上限は? | 任意の有限金額(実際には上限は無限) |

| 理由 | 初めて表が出る回数 (n) の期待賞金は (\sum_{n=1}^{\infty}\frac12 =\infty) |

| であり、期待利益は常に正になるから | |

| 付随情報 | 期待値が無限大になるこのゲームは **セント・ピーテルブルク・パラドックス |

| ** と呼ばれ、現実的な意思決定にはリスク回避・資金制約・限界効用を考慮する必要がある。 |

**したがって、期待値の観点からは「損にならない」参加費は *任意の有限金額* です。**

(もちろん、実際に支払うかどうかは、個人のリスク許容度や資金状況に依存します。)

一応比較のため、「gpt-oss:20b」でも動作させてみました。

今回は、以上です。

コメント